Плевральная пункция (или торакоцентез) – это прокол грудной стенки и плевры (оболочки легких), который выполняется в диагностических или лечебных целях. И детям, и взрослым процедуру проводят под местным обезболиванием.

В каких случаях назначается процедура?

Диагностическую пункцию назначают при различных патологиях плевры и плевральной полости:

- плеврите (воспалении плевры),

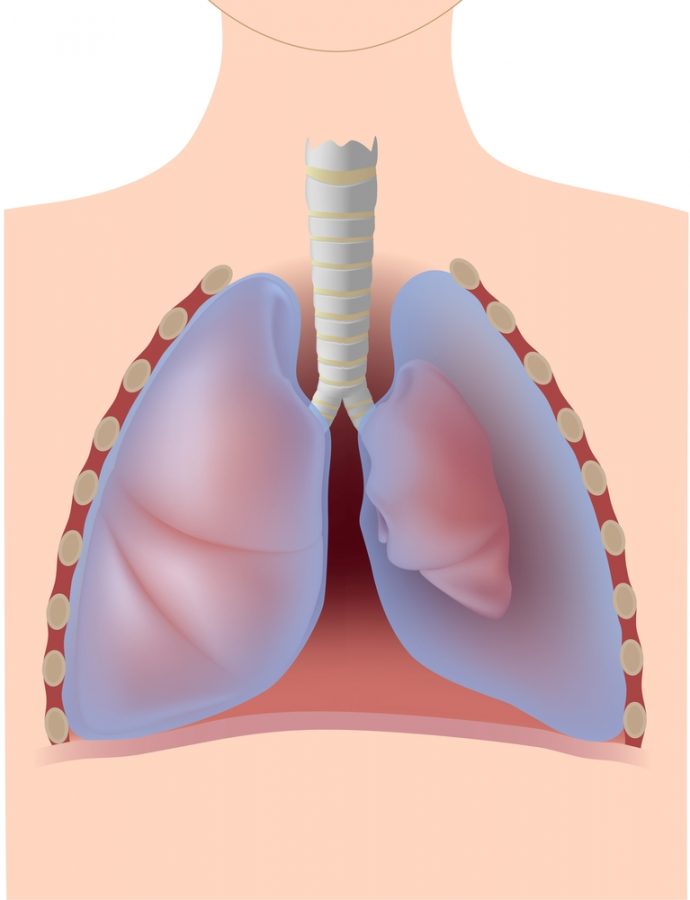

- гемотораксе (скоплении крови в плевральной полости),

- гидротораксе (скоплении отечного выпота),

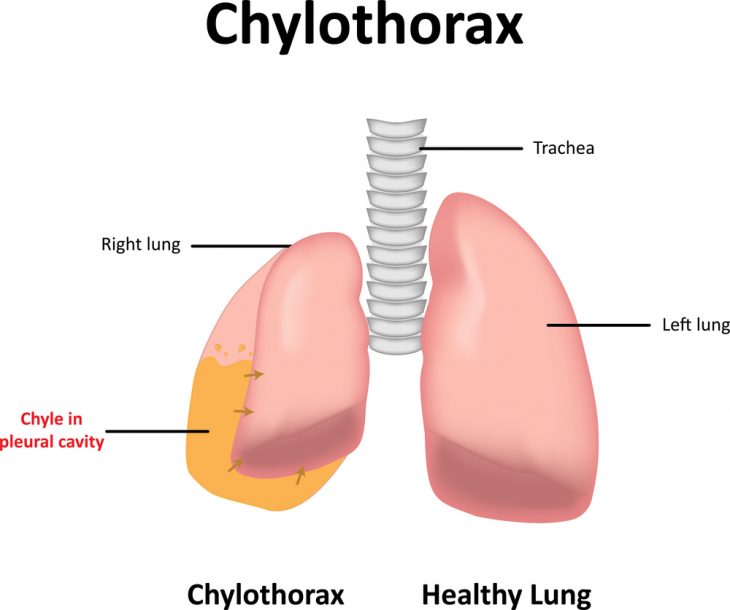

- хилотораксе (скоплении лимфы),

- пневмотораксе (скоплении воздуха) и др.

Отсасывая содержимое плевральной полости, врач уточняет его характер (кровь/лимфа/выпот). При необходимости делается забор жидкости для проведения лабораторного анализа. Результаты исследования помогают подтвердить диагноз и подобрать рациональную схему терапии.

Задачей лечебной пункции является облегчение состояния больного. Во время процедуры врач полностью откачивает содержимое плевральной полости и промывает ее стенки лекарственными растворами.

Зачастую диагностический прокол сочетают с лечебным.

Как проходит подготовка пациента к плевральной пункции?

Накануне процедуры пациенту делают рентгенографию грудной клетки. Врач подробно объясняет цели пункции и механизм ее проведения. Иной подготовки не требуется. При сильных болях и кашле доктор может назначить прием анальгетиков и противокашлевых препаратов. Спокойное поведение и ровное дыхание пациента снизят риск осложнений при выполнении манипуляций.

Непосредственно перед пункцией больного проводят в процедурный кабинет и предлагают раздеться до пояса. Операцию выполняют в положении сидя. Пациента усаживают на стул лицом к спинке. Сверху на ребро спинки кладут подушку, на которую больного просят опереться руками. Туловище слегка отклоняют в сторону. Врач обкладывает зону прокола стерильными пеленками, обрабатывает кожу антисептиком и приступает к процедуре.

Техника проведения прокола

Для начала в месте пункции делают местное обезболивание. Раствор новокаина последовательно вводят подкожно, внутрикожно, в надкостницу и далее, пока не будет достигнута плевральная полость. После выполнения анестезии иглу вынимают из грудной клетки и выжидают паузу в 2–4 минуты.

Для начала в месте пункции делают местное обезболивание. Раствор новокаина последовательно вводят подкожно, внутрикожно, в надкостницу и далее, пока не будет достигнута плевральная полость. После выполнения анестезии иглу вынимают из грудной клетки и выжидают паузу в 2–4 минуты.

Прокол осуществляют специальной пункционной иглой, соединенной через переходную трубку со шприцом или отсасывающим аппаратом. Медленно из плевральной полости выкачивают жидкость или воздух. Пробы жидкости собирают в стерильные пробирки для лабораторного исследования.

В процессе пункции стоящая рядом с пациентом медсестра постоянно следит за его пульсом, артериальным давлением и частотой дыхания. Появление проблем служит сигналом к окончанию манипуляций.

Если процедура проводится с лечебной целью, врач выкачивает до 1,5 л жидкости, после чего плевральную полость промывают антисептиком и вводят в нее лекарственные вещества (антибиотики, муколитики).

В завершении пункции иглу быстро вынимают. Место прокола обрабатывают йодом и заклеивают пластырем. Медсестра доставляет пациента на каталке в палату, где он должен лежать еще в течение 2 часов. Пробирки с плевральной жидкостью отправляют в лабораторию.

О чем расскажут результаты лабораторных анализов?

Во взятом материале выявляют наличие опухолевых клеток, патогенных микроорганизмов, определяют количество белка, ферментов и форменных элементов крови.

Высокий уровень белков (более 36 г/л) указывает на воспалительный характер жидкости. Причинами ее накопления в плевральной полости могут быть:

- туберкулез,

- пневмония,

- заболевания пищеварительного тракта (панкреатит, перфорация пищевода),

- эмболия легочной артерии,

- ревматоидный артрит,

- системная красная волчанка,

- рак легкого.

Низкое содержание белков в выпоте характерно для застойной сердечной недостаточности, гломерулонефрита, микседемы, саркоидоза.

Присутствие кровяных телец может говорить о травме или опухоли легочной артерии. Обнаружение опухолевых клеток свидетельствует о наличии метастазов или злокачественных новообразований.

Благодаря бактериологическому анализу жидкости удается со 100%-ной точностью установить возбудителя инфекционного плеврита.

Возможные осложнения плевральной пункции

При проведении процедуры могут случиться:

- Резкое падение артериального давления, обморок. Бывают обусловлены действием местного анестетика или индивидуальной реакцией больного на пункцию.

- Пневмоторакс (спадание ткани легкого). Возникает вследствие прокола ткани легкого или нарушения герметичности пункционной системы.

- Гемоторакс (накопление крови в плевральной полости). Развивается из-за травмы межреберной артерии.

- Инфицирование плевральной полости. Является результатом нарушения правил асептики.

- Ранение кишечника, печени, селезенки. Возможно при неправильном месте введения пункционной иглы.

В случае ухудшения состояния пациента пункцию прерывают. При необходимости больному оказывают первую помощь. Профилактикой осложнений служит строгое выполнение методики прокола.