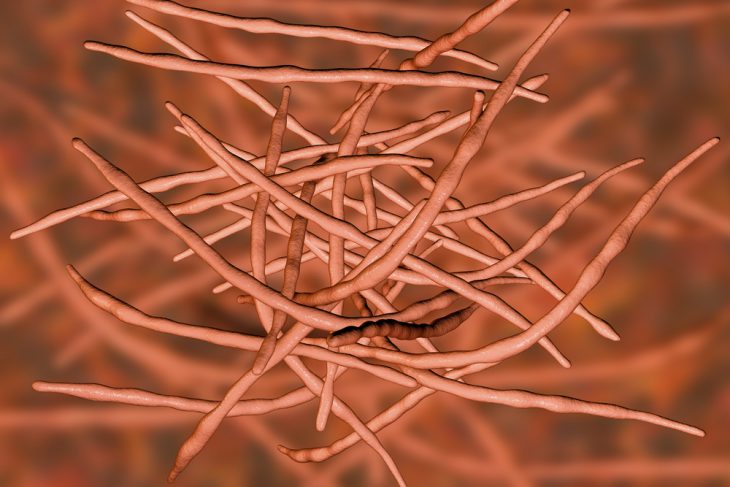

Актиномикоз легких представляет собой микотическое поражение легочной ткани, вызванное лучистыми грибками Actinomicetes.

Актиномицеты постоянно находятся в ротовой полости и верхних дыхательных путях у здорового человека, но в обычных условиях болезнь не вызывают. Они распространены повсеместно, например, в почве их количество составляет около 65 % всех микроорганизмов. Считается, что лучистые грибки имеют свойства как грибов, так и микробов. Они быстро приспосабливаются к условиям окружающей среды, устойчивы к ультрафиолетовому облучению и умеренному температурному воздействию.

Предрасполагающие факторы

Актиномикоз является неконтагиозным заболеванием и развивается только при снижении общей резистентности. Этому способствуют:

- тяжелые ОРВИ;

- хронические заболевания респираторного тракта (абсцедирование легочной ткани, бронхоэктатическая болезнь или эмпиема плевры);

- туберкулез;

- сахарный диабет;

- нарушение целостности верхних дыхательных путей.

Проникновение возбудителя болезни в паренхиму легких может осуществляться аэрогенным путем, реже – через кровь или лимфу. В месте его внедрения образуется гранулема специфического характера. В патологическом очаге скапливаются клетки иммунной системы, происходит интенсивный фагоцитоз. Однако его процесс не завершается, и макрофаги погибают. Вокруг них создаются гранулемы второго и третьего порядка. Это приводит к облитерации мелких бронхов в зоне поражения и разрастанию соединительной ткани.

Классификация

В клинической практике выделяют три основные формы актиномикоза:

- Бронхиальная.

- Бронхопульмональная.

- Плевропульмональная.

Любая из них может развиваться в результате первичной трансбронхиальной инвазии актиномицет или формироваться на фоне хронической патологии бронхолегочной системы (вторичный актиномикоз).

Виды первичного актиномикоза:

- бронхиальный (протекает в виде хронического бронхита);

- инфильтративно-легочный;

- солитарный (специфическая гранулема образуется на фоне обтурированного бронхиального сегмента);

- легочно-плевральный (поражает легкие, плевру и грудную стенку);

- долевой (поражается доля легкого);

- распространенный.

Клиническая картина

Данная патология имеет длительное течение с чередование периодов ремиссии и обострения.

При локализации патологического процесса в центральной части легкого клиническая картина является достаточно скудной:

- У таких лиц часто повторяются острые респираторные инфекции с сухим кашлем.

- Иногда при кашле отделяется мокрота с примесью крови.

Постепенно заболевание прогрессирует и появляется:

- субфебрильная температура;

- боль в грудной клетке, не имеющая четкой локализации;

- слабость;

- повышенная утомляемость;

- потеря массы тела;

- снижение аппетита.

Если актиномикомы располагаются субплеврально, то болезнь имеет более тяжелое течение:

- Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле и глубоком дыхании, иногда становится мучительной.

- По вечерам температура тела достигает высоких цифр.

По мере прогрессирования болезни симптомы нарастают:

- кашель становится надсадным с отделением слизисто-гнойной мокроты;

- больные худеют (вплоть до кахексии);

- по ночам их беспокоят проливные поты;

- появляется выраженная бледность кожных покровов;

- половина грудной клетки на стороне поражения уменьшается в размерах и отстает в акте дыхания.

При длительном существовании специфические гранулемы могут нагнаиваться и абсцедироваться, что проявляется резким ухудшением самочувствия больных и гектической лихорадкой. Прорыв содержимого абсцесса может осуществляться в крупный бронх или полость плевры.

- В первом случае отходит большое количество мокроты с характерным запахом земли и привкусом меди.

- Во втором случае развивается пиопневмоторакс с колабированием части легкого.

С течением времени патологический процесс при актиномикозе способен распространяться на мягкие ткани грудной стенки, образуя там абсцессы и инфильтраты, а также грудину, ребра и позвонки. Нередко актиномикомы появляются и в других органах, чаще в сердце и головном мозге.

Диагностика

Поставить диагноз «актиномикоз» не так просто, как может показаться на первый взгляд. Врач может заподозрить его у больного на основании клинических проявлений и данных объективного обследования. Для подтверждения диагноза необходимы:

- результаты рентгенографии органов грудной клетки;

- выявление друз и мицелия актиномицет в мокроте, промывных водах бронхов или биопсийном материале.

Рентгенологические данные могут иметь определенные различия и зависят от формы и стадии болезни:

- При центральной локализации патологического процесса на рентгенограмме выявляются прикорневые инфильтраты разного размера.

- При субплевральных очагах выявляется только утолщение участка плевры.

- В стадии инфильтрации над поверхностью легких определяется снижение прозрачности легочного рисунка, затем плотность затенения возрастает, и становится виден инфильтрат неправильной формы с размытыми контурами и радиальной тяжистостью по периферии.

- Стадия абсцедирования характеризуется наличием очагов деструкции в пораженном легком с перифокальным воспалением и усилением легочного рисунка в здоровом легком.

- Нередко после прорыва абсцесса в паренхиме легких формируются плевролегочные полости с горизонтальным уровнем жидкости.

Нахождение мицелия актиномицет в мазках из гнойного отделяемого имеет большое значение для постановки диагноза, в том время как его выявление в мокроте не может подтвердить актиномикоз, так как в нее попадают и сапрофиты из ротовой полости.

Дифференциальная диагностика актиномикоза проводится с:

- туберкулезом;

- онкологическими заболеваниями;

- бронхоэктатической болезнью;

- абсцессом легкого;

- сифилисом.

Лечение

Лечение актиномикоза должно начинаться как можно раньше. Это поможет избежать деструктивных изменений легочной ткани (хронических абсцессов, кист, бронхоэктазов, плеврально-легочных полостей) и пневмофиброза.

Основными направлениями лечения актиномикоза легких являются:

- Полноценное и высококалорийное питание.

- Назначение специфических иммунологических препаратов – актинолизата и актиномицетной поливалентной вакцины.

- Антибактериальная терапия (для подавления бактериальной флоры).

- Санация трахебронхиального дерева.

- Дренирование гнойных очагов.

- Дезинтоксикационная терапия.

- Применение иммуномодуляторов.

- Физиотерапия.

- Хирургическое вмешательство (выполняется после стабилизации процесса с целью ликвидации остаточных явлений актиномикоза).

Прогноз относительно выздоровления у больных актиномикозом благоприятный при условии своевременного выявления болезни и адекватного лечения. После окончания курса лечебных мероприятий больные находятся на диспансерном наблюдении в течение 2 лет, а при сопутствующем туберкулезе или сахарном диабете еще более длительный период.

Заключение

Применение современных методов лечения актиномикоза обеспечивает полное выздоровление пациента. Однако длительное течение болезни не проходит бесследно. У многих из них остаются необратимые изменения в легочной ткани, которые не всегда возможно удалить хирургическим путем.

Специалист клиники «Московский доктор» рассказывает об актиномикозе: