Рак легкого – наиболее распространенное злокачественное новообразование в мировой популяции. За последние годы частота его встречаемости возросла в несколько раз. В России ежегодно данную патологию выявляют более чем у 50 тысяч пациентов. Она занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости. Причем мужчины страдают раком легкого почти в 9 раз чаще, чем женская половина населения.

Предрасполагающие факторы

Ни одно из онкологических заболеваний не имеет столь очевидной связи с воздействием вредных факторов окружающей среды, условиями производства, вредными привычками и индивидуальным образом жизни, как рак легкого. Способствуют его развитию следующие факторы:

- Наследственная предрасположенность.

- Курение.

- Работа во вредных условиях.

- Наличие фоновых предраковых заболеваний бронхолегочной системы (ХОЗЛ, туберкулез, пневмокониоз).

Канцерогенное действие на легочную ткань оказывают многие вещества химической природы:

- полициклические ароматические углеводороды (кокс, смола, различные газы);

- соединения некоторых металлов (мышьяк, алюминий, никель, хром, кадмий);

- органические вещества (винилхлорид, хлорметиловые эфиры).

В связи с этим повышенный риск развития болезни имеют работники следующих отраслей промышленности:

- металлургической;

- асбестцементной;

- сталелитейной;

- горнорудной;

- деревообрабатывающей и др.

Еще больше возрастает роль промышленного загрязнения и профессиональных вредностей в сочетании с курением. Причем увеличение уровня заболеваемости данной патологией находится в прямой зависимости от роста потребления сигарет и числа курящих.

Классификация

С учетом клинико-анатомических особенностей рака легкого выделяют следующие формы болезни:

- Центральная (развивается в крупных бронхах).

- Периферическая (поражает мелкие разветвления бронхиального дерева и легочную ткань).

- Медиастинальная (множественные метастазы в лимфатических узлах средостения без установленной локализации первичной опухоли).

- Диссеменированная (большое количество мелких узловых образований в ткани легких при отсутствии опухолевой патологии в других органах).

Гистологическая классификация включает такие виды рака легкого:

- Плоскоклеточный.

- Мелкоклеточный.

- Крупноклеточный.

- Железистый.

- Рак бронхиальных желез.

В практической работе учитывают степень дифференцировки клеток различных видов данной патологии и разделяют их на:

- малодифференцированный (характеризуется бурным течением и быстрым метастазированием в лимфатические узлы и другие органы);

- умеренно дифференцированный;

- высокодифференцированный (имеет склонность к медленно прогрессирующему течению).

Для систематизации распространенности опухолевого процесса применяется международная классификация по TNM, где T характеризует состояние первичной опухоли, N – поражение лимфатических узлов, M – наличие метастазов.

Клинические проявления

Выраженность клинических признаков опухоли зависит от:

- клинико-анатомической формы;

- расположения патологического очага;

- структуры опухоли;

- степени ее дифференцировки;

- характера метастазирования;

- сопутствующих воспалительных изменений в легочной ткани.

В большинстве случаев рак легкого проявляется возникновением патологических симптомов:

- кашель (вначале сухой надсадный, на более поздних стадиях – продуктивный с отделением мокроты; изменение его характера у курильщиков должно вызвать онкологическую настороженность);

- кровохарканье (может иметь различную степень выраженности – от прожилок крови в мокроте до полного ее окрашивания типа «малинового желе»);

- одышка (зависит от размера опухоли и пораженных бронхов);

- боль в грудной клетке (появляется при прорастании висцеральной плевры или при наличии плеврального выпота).

Кроме того, таких пациентов нередко беспокоят симптомы, связанные с метастазированием (боль в костях, осиплость голоса, отечность лица) и интоксикацией (лихорадка, слабость, снижение массы тела, плохой аппетит).

У части пациентов рак легких сопровождается развитием паранеопластических синдромов:

- гиперпродукция гормонов (АКТГ, антидиуретического, эстрогенов);

- тромбофлебит;

- различные нейро- и миопатии;

- с поражением суставов;

- своеобразные дерматозы;

- нарушения жирового обмена.

При периферическом раке, поражающем верхушку легкого, возможно появление глазных симптомов (опущение века, сужение зрачка и энофтальм) и признаков поражения плечевого сплетения (боль в плече в сочетании с атрофией мышц предплечья).

Диагностика

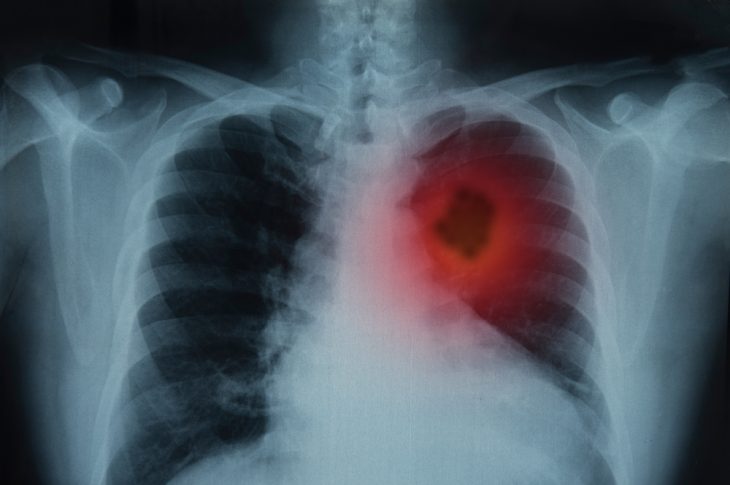

В диагностике рака легкого важную роль играют дополнительные методы исследования. Заподозрить болезнь можно на основании жалоб, истории болезни, объективных данных, полученных врачом при обследовании. Но такие данные имеются не всегда, и они не дают возможности точно поставить диагноз. Часть пациентов вообще не предъявляет специфических жалоб в течении длительного времени.

Для подтверждения диагноза «рак легких» используются следующие диагностические процедуры:

- Лабораторные исследования (анализы крови, мокроты, промывных вод бронхов).

- Рентгенография органов грудной клетки (позволяет выявить патологический очаг либо косвенные признаки, указывающие на наличие опухоли).

- Компьютерная томография (дает возможность выявить даже небольшие опухоли, детально изучить подозрительный участок легочной ткани, оценить состояние бронхиального дерева, характер опухоли и ее распространение на окружающие ткани).

- Бронхоскопия (является обязательным исследованием при подозрении на рак легкого, позволяет выявить как прямые, так и косвенные его признаки).

- Трансторакальная пункция (проводится под ультразвуковым или рентгенологическим контролем; дает морфологическое подтверждение диагноза).

- Эндоскопическое ультразвуковое исследование (используется для диагностики периферического рака легкого).

- Медиастиноскопия (применяется при поражении лимфатических узлов средостения).

- Диагностическая торакотомия (проводится в том случае, если другие методы исследования не позволяют поставить диагноз).

Основы лечения

Правильный выбор лечебного воздействия при раке легкого – это сложная задача для врача. При этом учитывается:

- стадия заболевания в соответствии с системой TNM;

- гистологическая структура опухоли;

- тяжесть состояния больного;

- наличие сопутствующих заболеваний;

- функциональные показатели жизненно важных органов и систем.

Для лечения таких больных используются:

- хирургические методы (радикальные и паллиативные вмешательства);

- химиотерапия;

- лучевая терапия.

Наиболее эффективным методом лечения, дающим перспективы излечения, считается хирургическое вмешательство – резекция легкого или его полное удаление. Однако провести его не всегда возможно ввиду различных противопоказаний. Остановимся на основных из них:

- метастазы в отдаленных лимфатических узлах или в других органах;

- прорастание первичной опухоли в рядом расположенные органы (аорту, пищевод, трахею);

- специфический плеврит или перикардит;

- вовлечение в патологический процесс легочного ствола, подключичной или общей сонной артерии;

- опухолевая инфильтрация клетчатки средостения;

- тяжелая сердечная, печеночная или почечная недостаточность;

- выраженные органические изменения в сердце;

- снижение функции внешнего дыхания ниже 40 % от должных показателей;

- кахексия.

Химиотерапия назначается таким больным в случае невозможности выполнить операцию, а также может использоваться в дополнение к ней (пред- и послеоперационное лечение).

Лучевая терапия может применяться как самостоятельный метод лечения при немелкоклеточном раке легких. В большинстве случаев она используется в составе комбинированной терапии, также ее проводят в виде паллиативного лечения при болях в груди, кровохарканье, кашле на последних стадиях болезни.

Профилактика

Профилактические мероприятия помогают снизить заболеваемость раком легкого, устраняя или уменьшая воздействие на организм веществ и факторов, признанных канцерогенными. Они направлены на борьбу с пропагандой курения, с загрязнением воздуха и производственными вредностями.

Вторичная профилактика рака легкого предусматривает проведение всеобщей диспансеризации с целью выявления и предопухолевых заболеваний, и факторов риска. Последние имеются у категорий больных, страдающих от:

- хронического бронхита;

- ХОЗЛ;

- пневмокониозов;

- туберкулеза.

Также высокий риск развития рака легкого имеют лица старше 50 лет с большим стажем курения и пациенты, излеченные от злокачественного заболевания.

Диспансерное наблюдение с периодическим обследованием этого контингента больных позволяет выявить патологический процесс на ранней стадии и провести адекватное лечение, дающее хорошие результаты.

Основным методом раннего активного выявления рака легкого является профилактическая флюорография.

Заключение

Рак легких – грозная патология, которая имеет высокий процент летальности. Прогноз при этом заболевании неблагоприятный. Он зависит от патологического варианта опухоли и стадии заболевания в момент его выявления.

В некоторых случаях при условии ранней диагностики и правильного лечения длительная ремиссия с перспективой выздоровления возможна. Но в большинстве случаев рак легких приводит к летальному исходу. Средняя продолжительность жизни без лечения составляет около года.

О раке легких в программе «О самом главном»:

О раке легких в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой: