Ателектаз легкого – патологическое состояние, при котором в легком образуется участок безвоздушной ткани со спавшимися альвеолами. Данный клинический синдром встречается у взрослых и детей. При этом он может быть врожденным и приобретенным.

Причины и механизмы развития

Причины ателектаза легкого многообразны. Наиболее распространенными среди них являются:

- сдавление паренхимы легких извне (пневмоторакс, плевральный выпот, опухолевидное образование в грудной полости);

- угнетение дыхательного центра или неадекватная легочная вентиляция (отравление барбитуратами, нервно-мышечные заболевания, деформации грудной клетки, нарушение подвижности диафрагмы);

- полная обструкция крупного бронха (инородное тело, бронхолитиаз, опухоль, увеличенный лимфоузел);

- частичная обструкция бронха (вязкая мокрота, аспирация желудочного содержимого, скопление крови или гноя);

- отсутствие условий для расправления легкого на вдохе в послеоперационный период;

- снижение дренажной способности бронхиального дерева;

- повышение тонуса бронхиальной мускулатуры и развитие бронхиолоспазма.

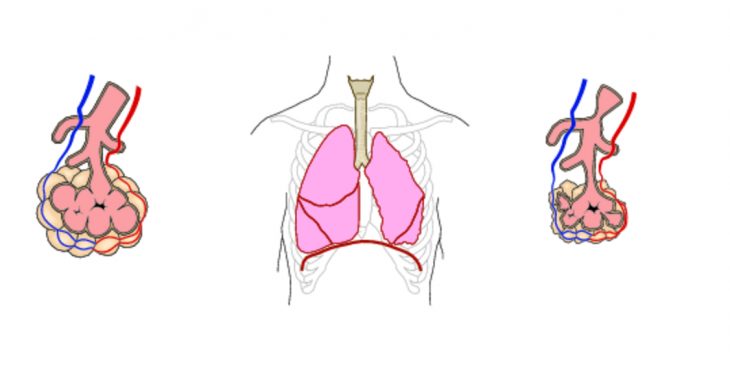

Воздействием одного или нескольких вышеперечисленных факторов в легочной ткани запускается патологический процесс. Снижается давление внутри альвеол, развивается отек тканей и участок легочной ткани выключается из акта дыхания. При этом альвеолы спадаются и нарушается кровоснабжение области повреждения.

Виды ателектаза

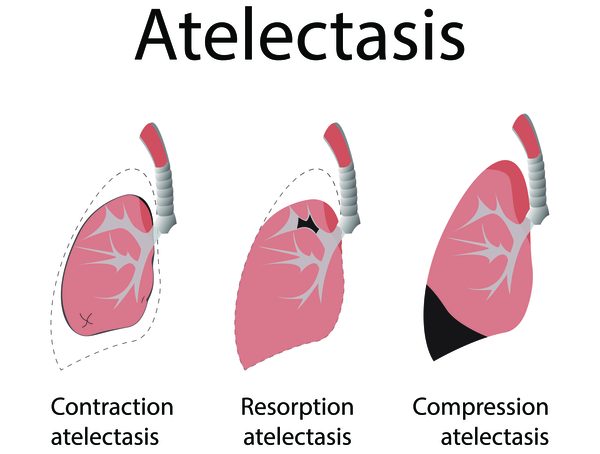

В зависимости от причины и механизма развития данной патологии выделяют следующие виды ателектаза:

- Обтурационный (при полном или частичном перекрытии просвета бронха).

- Компрессионный (при сдавлении ткани легкого).

- Функциональный (возникает в послеоперационный период или при угнетении дыхательного центра).

- Смешанный.

Признаки ателектаза

Клиническая картина при ателектазе зависит от объема пораженной паренхимы легких, не принимающей участия в нормальном газообмене, и скорости развития этого процесса.

В зависимости от размера патологического очага различают ателектазы:

- целого легкого;

- его доли;

- сегмента;

- субсегмента.

Острый ателектаз легкого или его доли проявляется внезапным ухудшением общего состояния с повышением температуры тела, одышкой, сухим кашлем и тахикардией.

При поражении сегмента симптомы данной патологии менее выражены, и признаки дыхательной недостаточности могут не выявляться.

Также ателектаз может развиваться постепенно, проходя стадию сниженной воздушности патологически измененной зоны. Это характерно для пациентов, перенесших оперативное вмешательство и наркоз. Сначала появляется одышка и повышение температуры тела по вечерам, затем нарастают признаки дыхательной недостаточности:

- затруднение дыхания;

- общее беспокойство;

- повышенная потливость;

- цианоз кожных покровов;

- участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;

- отставание соответствующей половины грудной клетки при дыхании.

При объективном обследовании врач может выявить:

- некоторую ассиметрию грудной клетки (западение и сужение больной стороны при обтурационном ателектазе, расширение и выбухание – при компрессионном);

- отсутствие голосового дрожания при обтурации бронхов и его усиление – при компрессии;

- ограничение подвижности легочного края на стороне поражения;

- одностороннее изменение перкуторного звука (притупление);

- исчезновение или ослабление в зоне поражения дыхательных шумов;

- компрессионный ателектаз может проявляться бронхиальным дыханием и наличием крепитации в зоне наиболее поджатого участка легкого;

- смещение органов средостения в больную сторону.

Диагностика

Заподозрить ателектаз легких врач может на основании клинической картины. Но для его подтверждения ему необходимы результаты рентгенологического исследования. Данный диагностический метод позволяет выявить ателектаз, оценить его размер и локализацию.

- Обтурационный ателектаз на рентгенограмме имеет вид интенсивного гомогенного затемнения всего легкого или его доли со смещением органов средостения в сторону поражения.

- Для сегментарного поражения характерна треугольная тень, обращенная вершиной к корню легкого.

- Субсегментарные ателектазы также имеют характерную рентгенологическую картину в виде горизонтальных теневых полос различной интенсивности.

- При компрессионном ателектазе на рентгенограмме выявляют поджатое легкое с гомогенным затемнением в его пределах.

- Своеобразные рентгенологические изменения дает поражение средней доли легкого. В боковой проекции ателектаз имеет вид тени треугольной формы, обращенной основанием к корневым структурам. Его часто принимают за междолевой плеврит, что приводит к неправильной тактике ведения пациента.

Дифференциальная диагностика при ателектазе легкого проводится с:

- опухолями средостения;

- тимомегалией;

- пневмониями;

- плевритами.

Лечение

Постановка такого диагноза требует срочных действий по восстановлению нормальной проходимости бронхиального дерева.

Тактика ведения больных зависит от причины развития ателектаза:

- При плеврите, пневмотораксе проводится соответствующее лечение основного заболевания.

- Для удаления слизистых пробок отсасывают содержимое дыхательных путей.

- При неэффективности аспирации осуществляется бронхоальвеолярный лаваж.

- При наличии инородного тела показано выполнение бронхоскопии.

- С целью устранения послеоперационных ателектазов больным назначается постуральный дренаж, перкуссионный массаж, дыхательная гимнастика, ингаляции бронхолитиков и муколитических средств.

Если ателектаз легкого существует длительное время и не устраняется консервативными методами, то таким пациентам проводится хирургическое вмешательство. Его объем определяется размером пораженного участка и варьирует от резекции части легкого до пневмонэктомии.

Заключение

Прогноз при ателектазе легкого зависит от сроков начала лечения. Если диагноз поставлен вовремя и лечение начато в первые двое суток, то в большинстве случаев легкое расправляется. Длительно существующий ателектаз неизбежно ведет к развитию необратимых изменений в легочной ткани. Массивный и остро развивающийся ателектаз может иметь неблагоприятный исход.

Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказывает об ателектазе легкого (см. с 31:05 мин.):