До открытия антибиотиков от пневмонии умирал каждый третий. Сегодня эта болезнь не так страшна: эффективные препараты и современный уровень медицинского обслуживания сделали свое дело. Однако по-прежнему высоки риски тяжелых осложнений.

Почему возникает?

Пневмония развивается из-за того, что в легкие попадает инфекция. Это могут быть бактерии, вирусы или грибки.

В 90 % случаев врачи диагностируют бактериальное воспаление легких. Среди конкретных возбудителей преобладают стрептококки, стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка и микоплазмы. Еще 7–8 % пневмоний оказываются вирусными. Их провокаторами становятся вирус гриппа, рино- или аденовирусы. Оставшееся количество приходится на грибковые инфекции.

Микробы попадают в организм двумя путями – с зараженным воздухом (при контакте с больными людьми) или из инфекционного очага, который находится в самом организме. Так, например, стафилококки могут перебраться в ткань легких из кариозных зубов, а микоплазмы доставляются с кровью из мочеполовых путей.

Наиболее подвержены недугу:

- пациенты с ослабленным иммунитетом,

- пожилые люди,

- курильщики,

- люди, злоупотребляющие алкоголем,

- работники вредных производств,

- пациенты, страдающие от сахарного диабета, хронических заболеваний бронхов и легких, болезней сердечно-сосудистой системы.

По происхождению все пневмонии делят на госпитальные (те, что возникают в стационарах) и внебольничные. Первые отличаются более тяжелым течением. По статистике, в блоках интенсивной терапии шансы подцепить стрептококк или стафилококк увеличиваются каждый день на 3 %. Проще говоря, пробыв в стационаре около месяца, пациент с высокой долей вероятности заработает воспаление легких.

Внебольничные инфекции часто развиваются как следствие ОРВИ, бронхитов или переохлаждений. Такие пневмонии, как правило, имеют смешанную вирусно-бактериальную природу. Их главные виновники – риновирусы и пневмококки.

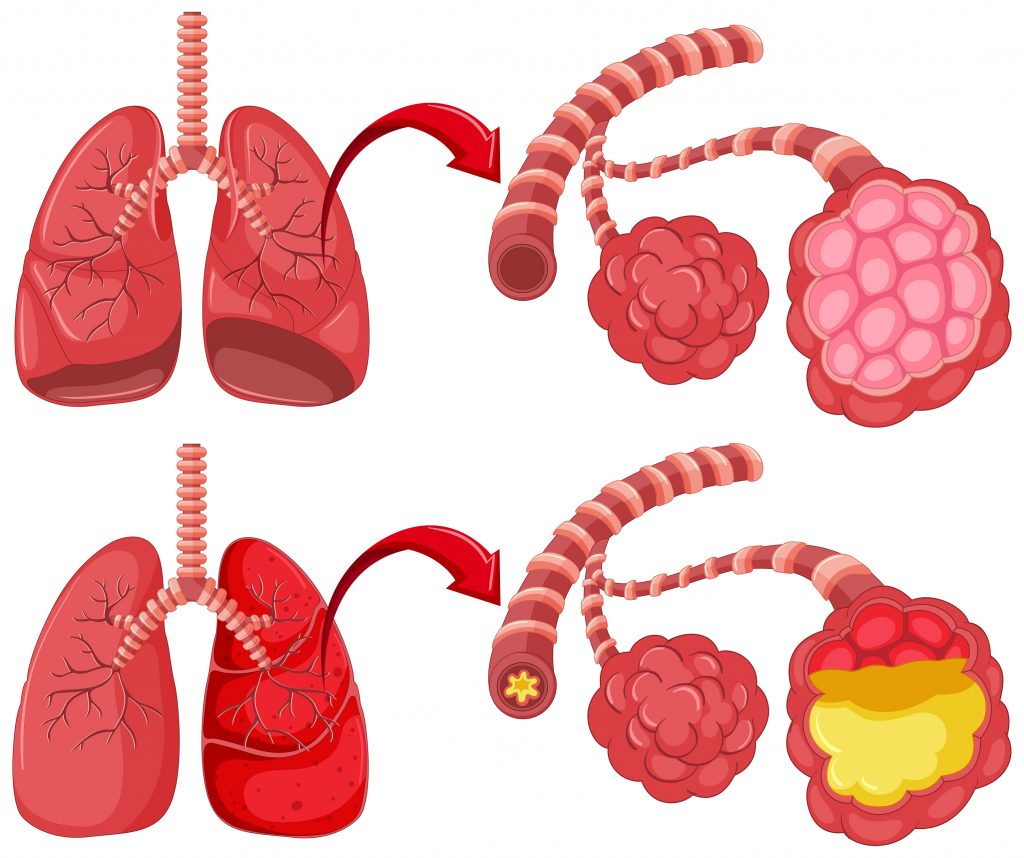

Поражение может затрагивать небольшой очажок легкого (очаговая форма пневмонии) или целую его долю, а то и две (односторонняя или двусторонняя крупозная форма). В зависимости от этого, а еще от степени агрессии возбудителя, симптомы болезни могут сильно варьироваться. Подробнее о причинах и симптомах пневмонии у взрослых мы рассказываем в этой статье.

Как проявляется?

Можно выделить 4 варианта развития событий:

- Вариант 1

Клиническая картина пневмонии сходна с проявлениями обычной простуды или гриппа. У больного повышается температура (до 39 градусов), ощущается слабость, разбитость. Позже к этим симптомам добавляется кашель – вначале сухой, затем с небольшой мокротой. Пациент жалуется на озноб, одышку, боль в правом боку или во всей грудной клетке. Так протекает крупозная форма болезни, которая может продолжаться в течение 2–3 недель.

- Вариант 2

Менее выражено протекает очаговая пневмония. Температура повышается незначительно (до 37–37,5 градусов). Сразу появляется кашель с мокротой и хрипами. Пациента мучают слабость, боль в правом боку, головные боли.

- Вариант 3

Болезнь протекает практически бессимптомно. Нет ни температуры, ни кашля. Может ощущаться небольшое недомогание, которое больные часто принимают за усталость. Недуг выявляется случайно, например, при плановом проведении флюорографии.

- Вариант 4

При неправильном лечении острых форм или особой устойчивости возбудителя пневмония может приобретать затяжной хронический характер. Такая болезнь то затухает, то вспыхивает с новой силой. Во время затишья пациентов беспокоит только сухой раздражающий кашель. Обострения проявляются повышением температуры, продуктивным кашлем, болями в грудной клетке. Хроническая форма пневмонии наиболее распространена среди курильщиков и работников химических производств.

Диагностика

Подозрения на пневмонию возникают у врача при выслушивании легких больного. Если через стетоскоп слышны влажные («булькающие») звуки, то для подтверждения диагноза пациента направляют на рентген грудной клетки. Дополнительно просят сдать анализ крови на С-реактивный белок. Его концентрация покажет, насколько сильно воспаление.

Желательным также считается взятие мокроты для бактериологического исследования. Такой анализ поможет со 100%-ной точностью определить тип возбудителя и не ошибиться с выбором терапии.

Лечение

Тяжелые формы пневмонии лечат в стационаре, легкие – в домашних условиях. Больному показан постельный режим в течение всего периода заболевания.

Из медикаментозных средств обязательно назначаются антибиотики. При госпитальных инфекциях предпочтение отдают фторхинолонам и цефалоспоринам (Офлоксацин, Цефотаксим). При внебольничных выписывают пенициллины, макролиды или цефалоспорины (Амоксициллин, Азитромицин, Цефтриаксон). Препараты принимаются внутрь или в виде инъекций. Курс лечения длительный, в течение 10–14 дней.

Если через 3 дня симптомы болезни не затухают, антибиотик меняют. При этом средство выбирают из другой группы. Прерывать лечение при первых признаках улучшений ни в коем случае не стоит, иначе «недобитые» бактерии затаятся лишь на время, а затем атакуют организм с новой силой.

При вирусно-бактериальных формах пневмонии дополнительно назначают противовирусные препараты (Амиксин), при грибковых – антимикотические (Нистатин, Миконазол).

Для укрепления защитных сил организма рекомендуется прием витаминов и иммуномодуляторов (Иммунал, Ликопид).

При влажном кашле помогают средства, улучшающие отхождение мокроты (Амброксол, АЦЦ).

Особое значение уделяют диете. Пациента просят отказаться от употребления острых, соленых и копченых продуктов. При этом есть нужно чуть больше, чем позволяет аппетит. Питание в период болезни должно быть высококалорийным, чтобы у организма появлялись силы для борьбы с инфекцией. Рацион следует обогатить фруктами, зерновыми и мясными блюдами.

Показано обильное питье – до 3 литров в сутки. Отлично подойдут фруктовые соки, морсы, витаминные чаи.

После перенесенной пневмонии слизистая дыхательных путей истончается, на ней остаются мелкие язвочки, которые потом еще долго заживают. Чтобы ускорить процесс восстановления, больному советуют еще в течение 2 недель после выздоровления делать ингаляции с эфирными маслами – пихтовым, сосновым, еловым.

Полезны будут в этот период также дыхательная гимнастика и физиотерапия:

- электрофорез,

- горчичные обертывания,

- УФ-облучение грудной клетки.

Осложнения

Позднее обращение к врачу грозит разрушением легочной ткани и развитием хронической дыхательной недостаточности. Этот недуг проявляется одышкой, учащенным дыханием, бледностью кожи и слизистых. Лечение проводят в индивидуальном порядке (назначают кислородную терапию, бронходилататоры и др.).

В тяжелых случаях бактерии проникают в кровоток, что приводит к развитию общей инфекции (сепсиса). Такое состояние требует неотложной медицинской помощи.

Меры профилактики

Для профилактики применяется пневмококковая вакцина, которая защищает от самых распространенных возбудителей недуга. После введения препарата организм в течение нескольких недель вырабатывает антитела и дает достойный отпор опасным микробам. Раз в 5 лет проходить вакцинацию крайне желательно всем людям, которые находятся в группе риска.

Про возникновение пневмонии и о ее признаках рассказывает программа «Жить здорово!»: