Каждый из нас представляет себе, что такое кашель. Однако большинство далеких от медицины людей зачастую связывают данный симптом лишь с болезнями системы дыхания, а именно с трахеитом, бронхитом или воспалением легких – пневмонией. На самом деле кашель – частый спутник болезней не только трахеобронхиального дерева, но и ЛОР-органов, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В случае верно установленной причины кашля (что возможно в 88–100 % случаев) вероятность излечения его практически стопроцентна.

В физиологическом отношении кашель – это защитный рефлекс, необходимый для своевременного удаления из системы дыхания дыма, пыли или мокроты. Он представляет собой внезапный резкий выдох, в процессе которого инородные вещества выводятся из дыхательных путей.

По продолжительности течения кашель может быть острым (длится менее 3 недель), подострым (продолжительность его составляет от 3 до 8 недель) и хроническим (беспокоит пациента более 8 недель). В данной статье речь пойдет именно о последнем – хроническом кашле.

Какие заболевания могут сопровождаться хроническим кашлем

В 95 % случаев хронический кашель является симптомом одной или нескольких следующих патологий:

- синдром постназального затека (или drip-синдром);

- бронхиальная астма (кашлевой ее вариант);

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

- хронический бронхит;

- хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ);

- эозинофильный бронхит;

- бронхоэктатическая болезнь;

- побочный эффект от препаратов, снижающих давление, группы иАПФ.

У оставшихся 5 % лиц, страдающих хроническим кашлем, могут быть диагностированы следующие заболевания:

- пневмония;

- туберкулез;

- онкопатология дыхательных путей – бронхогенная карцинома и др.;

- инородное тело дыхательных путей;

- оппортунистические инфекции системы дыхания у лиц, инфицированных ВИЧ;

- системные заболевания соединительной ткани, поражающие легкие (системная красная волчанка, системная склеродермия и др.);

- абсцесс легкого;

- саркоидоз;

- заболевания щитовидной железы;

- сердечная левожелудочковая недостаточность;

- патология нервной системы (психогенный кашель);

- кашель, причины которого выявить не удалось – идиопатический кашель.

У одного и того же больного могут одновременно присутствовать 2 или даже 3 заболевания, сопровождающиеся кашлем, по этой причине в части случаев диагностика затрудняется, а лечение не оказывает желаемого эффекта.

Методы диагностического поиска и принципы лечения заболеваний, сопровождающихся хроническим кашлем, существенно варьируют в зависимости от вида патологии, поэтому рассмотрим каждую из болезней, наиболее часто вызывающих кашель, отдельно.

Drip-синдром, или синдром постназального затека

Суть данного состояния заключается в том, что по задней стенке глотки в гортаноглотку больного постоянно стекает слизь – организм пытается предотвратить попадание этой слизи в дыхательные пути, срабатывает кашлевой рефлекс. Рассказывая о своих жалобах, пациент обращает внимание врача на постоянное ощущение присутствия слизи на задней стенке глотки, а также на заложенность носа, водянистое, слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из него, чихание и даже лицевые боли – в области проекции воспаленных пазух. При объективном же осмотре выявляется хронический ринит или риносинусит любой – аллергической, инфекционной или иной – природы. Подтверждает диагноз рентгенографическое исследование придаточных пазух носа или же, в случае сомнений, компьютерная томография.

Лечение зависит от природы риносинусита и заключается в назначении антибактериальных, противовоспалительных препаратов, а также антигистаминных средств как системного (в виде таблеток или инъекций), так и местного (в форме капель) действия. В случае доказанной аллергической природы показано назначение гормональных препаратов местного действия – назальных кортикостероидов, представителями которых является триамцинолон и беклометазон.

Кашлевой вариант бронхиальной астмы

От классической бронхиальной астмы кашлевой ее вариант отличается тем, что вместо типичных приступов удушья после контакта с аллергеном у больного начинается сильный приступообразный кашель, в части случаев сопровождающийся затруднениями дыхания, чувством сдавления в груди и свистящими хрипами, слышимыми на расстоянии. Приступы кашля нередко возникают ночью, а также после физических нагрузок или воздействия холода.

Диагностика кашлевой формы бронхиальной астмы в части случаев затруднительна, поскольку даже инструментальные методы исследования (спирография, пикфлуометрия) могут не показать патологию. В этом случае назначение пробной противоастматической терапии – препаратов, расширяющих бронхи, в форме ингаляций (Вентолин) – поможет подтвердить или опровергнуть диагноз: при улучшении состояния больного на фоне их приема диагноз астмы считается окончательным. Также в пользу данного диагноза будут свидетельствовать повышенное число эозинофилов в мокроте и положительные аллергопробы с теми или иными аллергенами.

Лечение кашлевого варианта бронхиальной астмы зависит от стадии заболевания и проводится по тем же принципам, что и лечение типичной ее формы.

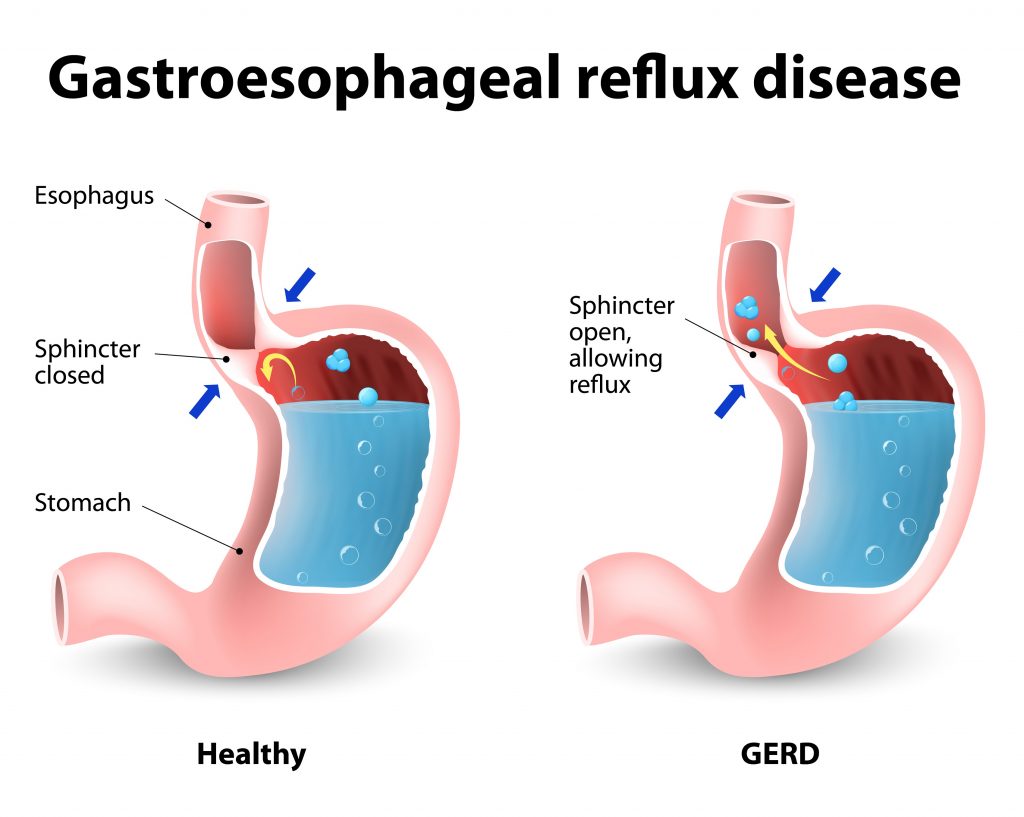

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Это заболевание, суть которого заключается в нарушении двигательной функции пищевода, ослаблении нижнего пищеводного сфинктера (мышечного кольца между пищеводом и желудком) и замедлении опорожнения желудка. В результате этих изменений кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, оказывая раздражающее действие на выстилающую его слизистую. Типичными проявлениями ГЭРБ являются изжога, кислый привкус во рту, боль по ходу пищевода, однако порой данное заболевание проявляется именно сильным кашлем, возникающим после еды, особенно после пищевых погрешностей. Если кашлю не сопутствуют явления диспепсии, заподозрить ГЭРБ весьма непросто. Чтобы подтвердить или опровергнуть данный диагноз, необходимо провести 24-часовую пищеводную рН-метрию, при прочтении результатов которой будет очевидна связь эпизодов заброса содержимого желудка в пищевод (рефлюкса) и кашля.

Лечение ГЭРБ зависит от стадии патологического процесса и может включать немедикаментозные и медикаментозные методы.

Немедикаментозным методом лечения является изменение образа жизни больного. А именно:

- частое (5–6 раз в сутки) питание маленькими порциями;

- последний прием пищи не позднее чем за 3–4 часа до сна;

- высокое содержание в рационе белка;

- исключение из рациона продуктов, усиливающих рефлюкс: шоколада, кофе, цитрусовых, чеснока и лука, жиров, газированных напитков, мяты перечной;

- прием пищи в положении стоя, ходьба в течение получаса после еды;

- сон с приподнятым головным концом постели;

- отказ от приема алкоголя и курения;

- снижение массы тела в случае ожирения;

- запрет лекарственных препаратов, снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера (среди них основными являются β-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, барбитураты, нитраты, глюкокортикостероиды, прогестерон).

Медикаментозное лечение ГЭРБ продолжительное – базовый курс должен продолжаться в течение 8 недель, поддерживающий – еще в течение 5–12 месяцев. Обычно назначаются препараты следующих групп:

- антациды (Тальцид, фосфат алюминия, Рэнни);

- альгинаты (Гевискон);

- ингибиторы протонной помпы (Омепразол, Рабепразол);

- прокинетики (Домперидон, Церукал).

Адекватная терапия практически гарантирует избавление от кашля, вызванного ГЭРБ, – исчезновение симптома отмечается в 70–100 %.

Хронический бронхит

Это заболевание, при котором на протяжении не менее чем 3 месяцев в году последние 2 года больного беспокоит кашель с мокротой, а специфические причинные заболевания (такие как бронхоэктатическая болезнь, туберкулез, бронхиальная астма) отсутствуют. Имеется практически у всех заядлых курильщиков. Больной предъявляет жалобы на кашель с отхождением слизистой, слизисто-гнойной, гнойной или с прожилками крови мокроты, который может носить и пароксизмальный характер. Кроме того, больного беспокоят потливость и одышка. На рентгенограмме при хроническом бронхите отмечается усиление легочного рисунка, при проведении бронхоскопии визуализируются признаки воспаления в том или ином отделе трахеобронхиального дерева.

Целью лечебных мероприятий является уменьшение воспалительных явлений в дыхательных путях, уменьшение количества выделяемой мокроты, улучшение ее отхождения. Важно исключить ведущий причинный фактор – курение.

Могут быть назначены препараты следующих групп:

- М-холинолитики (ипратропия бромид – Атровент) и комбинированные препараты с их содержанием (Беродуал) – уменьшают спазм бронхов и продукцию мокроты;

- средства, разжижающие мокроту – ацетилцистеин (АЦЦ), амброксол (Амбробене, Лазолван);

- при обострении заболевания – антибиотики широкого спектра действия (Цефикс, Аугментин) или согласно результатам анализа чувствительности к препаратам высеянных микроорганизмов.

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ)

Это патологическое состояние, при котором формируется хроническая закупорка просвета дыхательных путей вследствие воспаления их стенки. Основным фактором риска развития данного заболевания является курение, также играют роль атмосферные загрязнители и инфекционные агенты.

Признаками ХОЗЛ являются:

- надсадный кашель с отделением малого количества мокроты или вовсе без нее;

- одышка при физической нагрузке, усиливающаяся под действием раздражителей.

Установить верный диагноз помогут следующие дополнительные методы исследования:

- спирография + проба с бронхолитиком (необратимая обструкция);

- пикфлуометрия;

- рентгенография органов грудной клетки;

- бронхография;

- бронхоскопия.

Эозинофильный бронхит

Главным клиническим признаком этого заболевания является длительный, среднеинтенсивный, непродуктивный или с небольшим количеством мокроты кашель, а в мокроте при этом повышено содержание эозинофилов (свыше 3 %). Частота встречаемости данного заболевания составляет 13 % от числа некурящих пациентов, обратившихся с жалобой на хронический кашель. При эозинофильном бронхите отсутствуют признаки обструкции трахеобронхиального дерева, и при использовании препаратов, расширяющих бронхи (бронходилататоров – сальбутамола), состояние больного не улучшается. Поскольку главный патогенетический момент при данном заболевании – воспаление, ведущим направлением терапии является противовоспалительная – применяются ингаляционные кортикостероиды. Кроме того, следует ограничить контакты больного с потенциальными аллергенами и раздражающими веществами.

Бронхоэктатическая болезнь

Хроническое заболевание бронхиального дерева, характеризующееся наличием выпячиваний стенки бронха – бронхоэктазов. В период обострения болезни в этих выпячиваниях скапливается большое количество мокроты, нередко гнойного характера, которая отходит в результате сильных приступов кашля. Подтверждают диагноз на основании данных рентгенографии органов грудной клетки, бронхографии, в затруднительных случаях используют компьютерную томографию.

Целью лечения при обострении заболевания является снижение воспаления и ускорение процессов отхождения мокроты. Используют антибактериальные средства (на основании результатов посева), препараты, разжижающие мокроту (амброксол, ацетилцистеин), а также методы физиотерапии (постуральный дренаж, вибрация).

Побочный эффект ингибиторов АПФ

Ряду лиц, страдающих гипертонической болезнью или иными видами сердечной патологии, назначаются препараты группы ингибиторов АПФ (Эналаприл, Лизиноприл и подобные). Одним из наиболее часто регистрируемых побочных эффектов этих лекарственных средств является надсадный сухой кашель. Появиться он может как через несколько часов после первого приема препарата, так и спустя несколько месяцев. Нередко кашлю сопутствует першение в горле. При отмене иАПФ кашель постепенно уменьшается, а затем исчезает полностью – опять же, у некоторых пациентов практически сразу, а у других – через месяц после отмены препарата.

Суммируя сказанное выше относительно лечения хронического кашля при различных заболеваниях, можно определить следующую тактику:

- исключить воздействие на дыхательные пути раздражающих веществ (никотина, промышленных токсинов, пыли);

- устранить причины, вызвавшие кашель – проводить патогенетическую терапию основного заболевания;

- проводить симптоматическую терапию – принимать препараты, оказывающие воздействие на кашель, а также на другие симптомы, ему сопутствующие.

Профилактическими мероприятиями в отношении хронического кашля являются своевременная диагностика и адекватная терапия острых его форм, минимизация воздействия на дыхательные пути раздражающих веществ, регулярное прохождение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний, вызывающих кашель, на ранних стадиях.

Почему кашель становится хроническим, симптомом каких болезней он может быть и как его вылечить, рассказывает программа «О самом главном»: