Абсцесс легкого представляет собой некротический очаг в легочной ткани с гнойным содержимым, отграниченный от здоровой части органа пиогенной мембраной. В настоящее время в развитых странах данная патология встречается достаточно редко. В большинстве случаев она возникает у лиц с ослабленным иммунитетом, алкоголиков или заядлых курильщиков.

Причины заболевания

Изменения, происходящие в легочной ткани, при абсцессе во многом схожи с таковыми при пневмонии. Образование вместо очага воспаления полости с гнойным содержимым зависит от способности возбудителя болезни вызывать некроз и от общей реактивности самого организма. Определенную роль в этом играет курение, которое способствует развитию хронического бронхита и снижению местного иммунитета.

Нередко нагноение в легких развивается на фоне:

- сахарного диабета;

- длительного приема кортикостероидов;

- лейкоза;

- лучевой болезни;

- других тяжелых патологических состояний, снижающих защитную функцию организма.

Также ослабляют иммунитет респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп), которые способствуют развитию бактериального воспаления в легких.

Наиболее частыми возбудителями легочного нагноения являются следующие микроорганизмы:

- золотистый стафилококк;

- клебсиелла;

- синегнойная палочка;

- фузобактерии;

- стрептококки группы А;

- анаэробные кокки;

- бактероиды и др.

Обязательным условием для формирования очага деструкции является проникновение гноеродной микрофлоры в легочную ткань. Это осуществляется 4 основными путями:

- бронхогенный (аспирация содержимого рото-, носоглотки или желудка, а также ингаляция патогенных бактерий);

- гематогенный (занос инфекции с током крови из очага воспаления при остеомиелите, тромбофлебите, бактериальном эндокардите);

- травматический (например, при огнестрельных ранениях грудной клетки);

- лимфатический (распространение возбудителей с током лимфы).

В редких случаях абсцесс легких образуется в результате непосредственного контакта с гнойным очагом при прорыве поддиафрагмальных абсцессов или гнойников печени.

Следует отметить, что чаще других нагноение вызывает именно аспирация инфицированных комочков слизи или пищевых масс. Способствует этому:

- состояние глубокого опьянения;

- эпилептические припадки;

- черепно-мозговые травмы;

- острые нарушения мозгового кровообращения.

Основные симптомы

В клинике острого деструктивного процесса в легких выделяют два периода:

- формирование очага гнойного расплавления тканей до прорыва его содержимого в бронхиальное дерево;

- после прорыва.

Первый период имеет острое начало:

- У больного резко повышается температура тела до фебрильных цифр, появляется озноб.

- Острая боль в грудной клетке на стороне поражения, усиливающаяся при глубоком вдохе, наклоне или пальпации межреберных промежутков в зоне гнойника.

- С самого начала заболевания имеется сухой приступообразный кашель и одышка (в результате ограничения экскурсии грудной клетки и развития дыхательной недостаточности).

- Одновременно появляются признаки интоксикации с выраженной слабостью, потливостью, головной болью.

Состояние таких больных приближается к тяжелому. Кожные покровы становятся бледными с цианозом губ. Пораженная сторона грудной клетки отстает в акте дыхания. На участке поражения определяется притупление перкуторного звука и ослабленное везикулярное дыхание.

По мере прогрессирования патологического процесса начинается гнойное расплавление стенки бронха, который проходит через полость абсцесса или близко к пиогенной мембране. Так наступает второй период заболевания.

- Больной начинает выделять гнойную мокроту с неприятным запахом. Причем после начала опорожнения полости гнойника мокрота отделяется «полным ртом». Ее количество может достигать 1000 мл.

- При этом температура тела снижается, и общее состояние начинает улучшаться.

- Объективно над полостью дренирующегося абсцесса выслушивается бронхиальное дыхание с влажными хрипами. В случае полного его опорожнения дыхание над очагом может стать амфорическим.

При адекватном лечении полость абсцесса очищается от гноя, деформируется и постепенно уменьшается. Для полного ее исчезновения может потребоваться несколько недель или месяцев.

В случае недостаточного дренирования полости, снижения общей реактивности или неправильного лечения патологический процесс может продолжаться и становиться хроническим.

- Такие больные теряют аппетит, худеют.

- Ежедневно у них повышается температура тела с ознобами и проливными потами.

- Отделяется большое количество мокроты с гнилостным запахом.

Осложнения

Неблагоприятное течение нагноения легких способствует развитию осложнений, нередко требующих хирургического вмешательства. К ним относятся:

- Пиопневмоторакс.

- Эмпиема плевры.

- Подкожная эмфизема.

- Легочное кровотечение.

- Сепсис.

- Метастатические абсцессы головного мозга.

- Респираторный дистресс-синдром.

Принципы диагностики

Диагноз «абсцесс легких» врач может заподозрить по совокупности клинических признаков с учетом жалоб больного, истории его заболевания и объективного обследования. Подтвердить диагноз ему помогают дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

- Клинический анализ крови (подтверждает наличие бактериального воспаления наличием лейкоцитоза, сдвига формулы белой крови влево, повышением СОЭ).

- Анализ мокроты (при отстаивании мокрота разделяется на три слоя: верхний – пенистый, состоит из слизи с примесью гноя, средний – представляет собой смесь слюны с серозным компонентом и нижний – имеет неоднородную структуру, в его состав входит гной, обрывки легочной ткани и др.; при микроскопическом исследовании в ней выявляются разнообразные микроорганизмы и большое количество нейтрофилов).

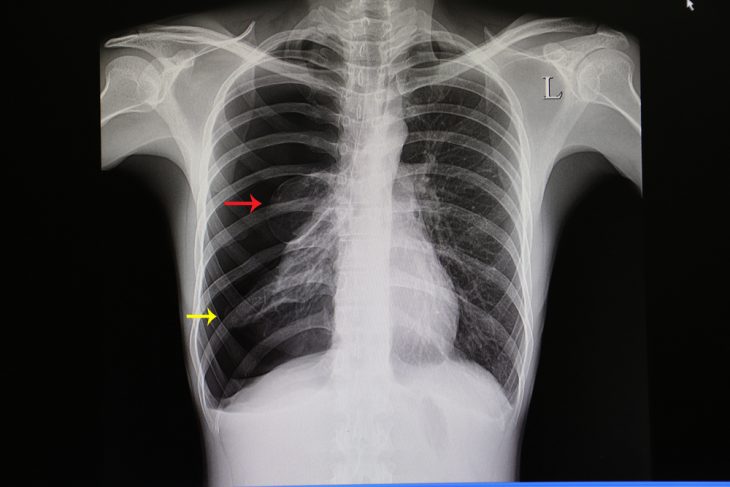

- Рентгенография органов грудной клетки (в начале заболевания выявляет участок затемнения с нечеткими контурами, после вскрытия абсцесса – полость с толстыми стенками и горизонтальным уровнем жидкости).

- Компьютерная томография (является более точным методом и применяется в случае, когда данных обычной рентгенографии для постановки диагноза недостаточно).

- Бронхоскопия (назначается в сомнительных случаях с целью уточнения локализации абсцесса и проходимости дренирующего бронха).

Залогом успеха в постановке точного диагноза является проведение дифференциальной диагностики с:

- туберкулезной каверной;

- раком легкого;

- нагноившейся кистой;

- бронхоэктатической болезнью.

Лечение

Ввиду тяжести течения и высокого риска развития осложнений лечение инфекционных деструкций легких проводится в условиях стационара.

Консервативное лечение направлено на подавление инфекционного процесса, адекватное дренирование гнойных полостей и их санацию.

- Всем пациентам с абсцессом легких назначается антибактериальная терапия. На первом этапе используются препараты из группы аминогликозидов, цефалоспоринов, макролидов, карбапенемов в высоких дозах. После бактериологического исследования мокроты и определения чувствительности патогенных микроорганизмов к антибиотикам может выполняться коррекция терапии. При этом курс лечения в среднем составляет 6 недель.

- С целью улучшения бронхиальной проходимости и дренажа назначаются бронхолитики, отхаркивающие и муколитические препараты. В случае, если эти мероприятия не эффективны, таким больным показаны повторные эндоскопические санации с внутрибронхиальным введением антисептиков, антибиотиков и протеолитических ферментов.

- Параллельно с этим проводится дезинтоксикационная терапия с внутривенной инфузией плазмозамещающих растворов, гемосорбцией. При наличии показаний применяется оксигенотерапия.

- Для улучшения нарушенной иммунологической реактивности применяются различные иммунокорректоры (препараты тимуса и др.).

При неэффективности консервативной терапии или развитии осложнений таким пациентам показано хирургическое лечение.

Заключение

Прогноз при абсцессе легкого определяется тяжестью его течения, наличием осложнений, общей реактивностью организма и адекватностью терапевтической тактики ведения больного. Летальность среди больных нагноением легких достигает 10-15 %.

Следует отметить, что в большинстве случаев при своевременном и правильном лечении у пациентов с острым деструктивным процессом в легочной ткани наступает клиническое выздоровление. У части из них с полной облитерацией патологического очага, а у части – с сохранением полости и пневмофиброза вокруг нее. При этом хороший дренаж и эпителизация внутренней поверхности полости гнойника способствуют прекращению гнойного процесса. Такое состояние может длиться много лет, но при неблагоприятных условиях, ослабляющих иммунитет, возможна повторная вспышка инфекции с развитием болезни. У 15-20 % таких больных формируется хронический абсцесс легких.

Специалист клиники «Московский доктор» рассказывает об абсцессе легкого: